- 軍事医学の歴史

- 古代・中世

- パレの登場

- ナポレオン戦争

- 19世紀後半の戦争

- 日露戦争

- 関連事項:

- 日清,日露戦争における日本軍の医療

- 第一次世界大戦

- 第二次世界大戦

- 第二次世界大戦以降

- 関連事項:

- 化学兵器

- 生物兵器

軍事医学の歴史

古代・中世

図1.トロイの壁画に描かれた戦傷兵を手当てするローマ軍の衛生兵.上腕や大腿に包帯を巻いている. [PD]

図2.大腿の傷に焼きごてを当てて治療している中世の外科医.上部に描かれているのは様々な焼きごて. [PD]

戦場における医療の記録は古代からあり,紀元前1600年のエジプトの医学パピルス,とくにエデウィン・スミス・パピルスには戦傷治療の方法が詳述されている.例えば頭蓋外傷については「触診して頭蓋に穿孔がなければ治療する.新鮮な肉を傷口に宛て,布を2枚あて,油,蜂蜜,ガーゼをあって毎日交換する.頭蓋が破損して指が奥深くまで入り,鼻や耳から出血があり,首が硬い場合は治療しない.安静にして杭に固定しておく」などと書かれている.紀元前1000年頃のバビロニア,アッシリアでは,フルタイムの軍医の存在が知られている.

ギリシアのヒポクラテスは,「外科を学びたければまず戦場に行かねばならない」と述べている.ローマは,システマティックな軍陣医学を整備し,本格的な軍医制度,軍事病院を備えた世界初の軍隊であった(図2).各軍団(legion, 3000~6000人規模)には軍医長(medicus legionis)がおり,その下に部下の軍医(medicus ordinarius)が配され,さらに衛生兵(capsarius)や,非武装の衛生要員(deputatus)がいた.Deptatiは軍の後方にいて,戦傷者を後方の野戦病院に運搬する役割を果たした.野戦病院(valetudianaria)が,各軍団に1つ設けられ,その規模はコホート(300~600人規模)あたり60床の病棟と手術などが備えられていた.このようなローマの軍陣医学システムは,近代以降現在にいたる,前線から後方への一連の医療連携システムの原型といえる.

しかしローマ帝国が崩壊し,医学,科学全般の衰退とともに,このような軍陣医療体制も衰微した.中世ヨーロッパの封建領主制の下では,個々の軍隊の規模は相対的に小さく,従軍外科医は基本的に王,領主,上級士官に個人的に雇われ,一般の兵士の治療は獣医,蹄鉄工,靴職人,怪しげなニセ医者の手に委ねられていた.中世後期になると軍の規模も増大した.たとえば1346年,百年戦争のクレシーの戦い(siege of Crécy)では,英仏両軍はそれぞれ1万人,2万人の規模であった.またこの時期,ルネサンス期にはギリシア,ローマの医学が復興し,医学知識も次第に充実した.

火薬,銃器が使用されるようになったのもこの時期である.黒色火薬は唐代に中国で発明されたが,これがアラビア,モンゴルを経てようやくこの時期にヨーロッパに伝わった.それまでの刀創にくらべ,銃創は組織破壊の範囲が広く複雑であるため,細菌感染を合併して重症化することが多くなった.当時の医師は,これが火薬毒によるものであると考えた.とくにイタリアの外科医ダ・ヴィゴ(Giovanni da Vigo, 1460-1525)が1514年の著書で,火薬毒に対する治療法としてコテや熱油による傷口の焼灼を推奨し,これは広く読まれて普及したが,患者の苦痛は耐えがたいものであった(図2)[1-3].

パレの登場

図3.戦場で切断肢の血管結紮を行なうパレ(C. Maurand画). [PD]

近代外科の父と言われる パレ (Amboise Pare, 1510-90)は,13歳で徒弟として理髪外科医(barber surgeon)の修行を初め,23歳で修行を終えた.さらにパリのHôtel Dieuで経験を積んだあと,1536年,フランソワ1世の下のフランス歩兵将軍マーシャル・ド・モンテジャン(Marschal de Montejan)直属の外科医としてイタリア戦争(1494-1559)に従軍した.初めての戦場はトリノで,将兵の銃創を教科書通りに熱油で治療していたが,油が底をついてしまい,やむなく卵黄,バラ油,テレピン油を浸ませた絆創膏で治療した.翌日,恐る恐る傷の状態をみると,予想に反して傷は化膿しておらず,患者は痛みも訴えず上々の評判であった.以後,パレは焼灼を廃した.パレはこの他にも,血管結紮法の導入,義足,義眼の製作など戦陣での外傷治療学に多くの功績を残した(図3).1545年の著書「銃創の治療法」は,各国語に訳されその後の戦陣外科学の指針となった.パレはその生涯に17の戦役に従軍し,アンリ2世からアンリ3世まで連続する4代の王に侍医として仕えた[5].

パレとほぼ同時期,イギリスでヘンリー8世に仕え,その後エリザベス1世の侍医長ともなった理髪外科医ゲール(Thomas Gale, 1507-87)が活躍し,1563年にはその著書「いくつかの外科手技について」(Certaine Workes of Chirurgerie)で,銃創の症状は火薬毒によるものではないと明記している.

図4.プティが発明したネジ式止血器. [PD]

18世紀には,フランスのプティ(Jean Louis Petit, 1674-1750)によるねじ式止血器(tourniquet)の発明(図4),デソー(Pierre-Joseph Desault, 1738-95) によるデブリードマン(debridement)手技の導入などの進歩があった.7年戦争(1756-63)に従軍したイギリスの外科医 ハンター (John Hunter, 1728-93)が,1794年に著した教科書「血液,炎症,銃創について」(A Treatise on blood, inflammation and gunshot wounds)は,19世紀を通じて創傷治療の基本となった.ここでハンターは,創傷の炎症を助長するものは,空気そのものではなく空気中の物質であること,創傷治癒には良好は血流が必要であること,銃創における壊死組織や異物は創傷治癒を阻害することを指摘し,深在創傷の治療にあたってはできるだけ保存的に行ない,化膿による自然治癒力を活用する方向を示している*[1-3].

* それまで銃創はできるだけ速やかに外科的処置を加えるべきと考えられていた.しかしハンターは,7年戦争に従軍中,負傷後に農家に隠れていたところを発見された4人の仏軍兵士を診察した際に,無治療であるにも関わらず経過が良好であることを知り,これをもとに傷が化膿するにまかせて自然に治癒させる方法に向かった.無菌処置法がなかった当時,これは理にかなったものであった.

ナポレオン戦争 (1792-1815)

図5.ラリー(Dominique Jean Larrey,1797-1815).フランス軍に救急車,トリアージを導入した.[PD]

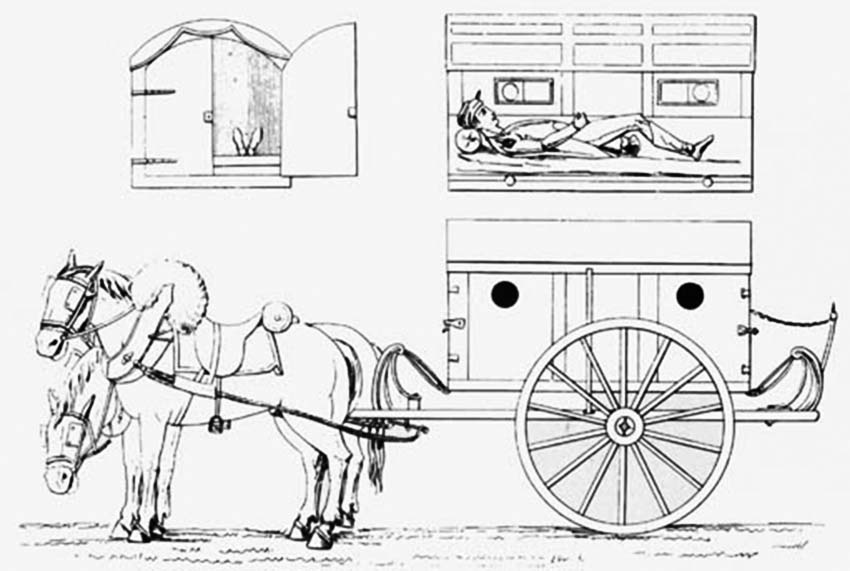

図6.ラリーが考案した負傷者を後送する救急車. [PD]

フランス革命戦争(1792-1803)およびそれに続くナポレオン戦争(1803-15)は,ヨーロッパ各地を戦場とし,敵味方あわせて10万人を超える大規模な戦争であった.ここで特に活躍が知られるのは,フランス軍の軍医でナポレオンの軍医団長を務めたラリー(Dominique Jean Larrey,1797-1815)である(図5).ラリーは,フランス革命戦争でライン軍(Army of the Rhine)に軍医として志願したが,医療チームは前線から3マイルも離れた後方に待機しており,将兵の治療が迅速に行なえず,とくに下級兵士の搬送は後回しにされるため死亡率も高かった.ラリーは砲兵隊が大砲を馬にひかせた荷車で高速に移動する様子を目にして,前線の負傷者を速やかに後方病院に搬送する手段として「救急車」(ambulance volante)を発案した(図6)*1.これは馬が引く搬送用の専用車両で,患者に苦痛を与えないようにサスペンションにも配慮されていた.そして患者専属の御者と看護要員を配置して救急搬送チームを組織した.この方法は,その後現在に至る前線における負傷者救護の基本となる方法である.

また,負傷者を問わず,敵味方の別なく,負傷の重症度によって優先度を判断する,現在のトリアージ(triage)の考え方を導入した.1812年,ナポレオンのロシア戦役のボロジノの戦いでは,24時間で200例以上の四肢切断を行なった.1815年,ワーテルローの戦いで砲火の中で負傷者救護に当たるラリーを目にしたイギリスのウェリントンは,その武勇に敬意を表して救護が終わるまで砲火を控えるように命じたという*2.同年出版されたその著書「軍陣外科覚え書き」(Mémoires de chirurgie militaire et campagnes)は各国語に訳され,その後長く軍陣外科学の教科書となった.この中でラリーは,四肢切断に際しては24時間以内に速やかに行なうことを推奨している.これは受傷直後は,ショック状態のため筋肉が弛緩しており,血圧が低いために出血が少なく,痛みも感じにくいためである[1,3,6].

*1 ラリーは,救急車システムの父(Father of modern-day ambulance services)とされ,その誕生日7月8日は国際救急隊員記念日(International Paramedics Day) とされている.

19世紀後半の戦争

クリミア戦争 (1853-55)

図7. ナイチンゲール) .クリミア戦争でイギリス軍野戦病院の衛生状態改善に尽力した. [PD]

麻酔が部分的とはいえ使用された初の戦争である.フランス軍の医療状況は,これに先立つラリーの功績もあり比較的良好であったが,イギリス軍の野戦病院の衛生状態は惨憺たるもので,死者の大多数は戦死ではなく伝染病による病死であった.この惨状がイギリス国内で報道されると激しい世論が湧起り,政府は調査団を派遣した.その団長に志願したによる看護改革はよく知られるところである.ナイチンゲール(Florence Nightingale, 1820-1910) (図7)は,衛生状態を改善することにより死亡率を激減させた.

同時期,ロシア軍では,ロシア軍陣外科の父とされるピロゴフ(Nikolai Pirogov, 1810-82)が活躍した.セバストポリの戦いではロシアで初めて麻酔を使用し,トリアージを導入し,また野戦病院に多くの看護婦を配置して医療設備を充実させた.下肢切断法のひとつ,ピロゴフ法(踵骨をアキレス腱付着のまま回転して下腿断端に接合する)にもその名前が残る.

南北戦争 (1861-65)

図8.南北戦争中,麻酔下の下肢の治療. [National Museum of Civil War Medicine]

麻酔が広く使われたが,エーテル麻酔よりも少量ですみ,携帯にも便利なクロロホルム麻酔が主体であった(図8).麻酔の発明者のひとり,歯科医のモートン(William Morton)も麻酔科医として従軍している.死亡率は依然として高く,下肢切断の死亡率は33%,大腿では54%にのぼったという.しかし死因は,不衛生による病死が多くを占め,例えば北軍の場合,戦死者96,000名,病死者183,000名で,とくに赤痢が多かった[6].

普仏戦争(1870-71)

リスターによる無菌処置法の論文(1867)の発表後初の戦争で,1870年にリスターもあらためて,戦傷の処置法に関する論文を著し,創部の徹底した洗浄,異物や骨片の除去,滅菌糸による血管結紮,滅菌ガーゼの使用などを説いている.イギリスは独仏両軍に,滅菌処置に必要な器材を供給し,その効果は認識されたものの充分普及せず,術後死亡率は依然として高かった.

米西戦争(1898)

図9.米西戦争におけるマニラの前線.熱帯の伝染病が大きな敵であった. [PD]

主な戦場はキューバとフィリピンで,このため最大の敵は熱帯,湿地帯に土地固有のチフス,黄熱,マラリアなどの伝染病で,戦死よりも病死が多かった(図9).特に黄熱はアメリカ軍が初めて相手とする敵で,多くの犠牲者を生んだが,これが大きく報道されたため世論に押された政府は対応に迫られ,軍医 リード (Walter Reed)を長とする米国陸軍黄熱研究調査団(US Army Yellow Fever Commission)を設けた.リードらは,黄熱の原因 が従来言われていたような接触感染や飲料水による感染ではなく,蚊の媒介によるものであることを明らかにし,蚊の撲滅により予防できることを示した.このことは,結果としてアメリカによるパナマ運河工事の成功を導いた*.

* パナマ運河は,1880年にフランスにより建設が開始されたが,技術的,経済的問題に加えて黄熱病の蔓延により工事は遅々として進まず,1889年にパナマ運河会社は倒産した.その後紆余曲折を経てアメリカが受け継ぐことになり,1903年に工事は再開されたが,黄熱やチフスの流行のため難行した.現地に赴任した軍医のゴーガス(William C. Goragas)は,リードの知見に基づいて沼地の排水,給水設備の整備,防蚊ネットの使用など様々な手段を駆使して黄熱を封じ込め,主任技師スティーブンス(John Frank Stevnes )と協力して労働環境改善を向上させることにより建設工事の進捗に大きく貢献,運河は予定より2年早い1914年に開通した.

ボーア戦争(1899-1902)

図10.患者搬送など医療支援に活躍したインド系衛生兵.若き日のマハトマ・ガンジーの姿がある(中列左から5人目). [PD]

医療スタッフ151人,救急車28台,野戦病院16が設けられ,近郊のナタール州のインド系住民1,000以上が衛生兵として患者搬送など医療支援に活躍し,若き日のマハトマ・ガンジーもその一人であった (図10).イギリス軍の死者は8,000人以上であったが,やはり病死が戦死の2倍以上で,特に腸チフスによる死者が多かった.レディスミス(Ladysmith)の戦いでは,ライト(Sir Almroth Wright, 1861-1947)がチフス,パラチフスA,Bの混合ワクチンを導入し,発症率は非接種者14%,接種者2%と大きな効果が認められた.

戦傷については,従来の鉛弾にかわってMauser弾など鋼製弾が使われるようになり,銃創が比較的きれいで,また乾燥気候であるため細菌感染が少なく,リスターの消毒法も奏効したため,従来より多少なりとも治療成績は向上した.

日露戦争(1904-05)

図11.ゲドロワ王女(Princess Vera Gedroitz, 1870-1932)とその患者.ロシア初の女性外科医として戦場でも活躍した. [PD]

ロシア初の女性外科医,女性従軍外科医とされるゲドロワ王女(Princess Vera Gedroitz, 1870-1932)(図11)*の活躍が知られる.ゲドロワは貴族の娘であったが,スイスのローザンヌ大学医学部を卒業し外科医となり,セメント工場の医師として労働者の治療のみならず衛生環境の改善にあたった.日露戦争が勃発すると赤十字社に志願して前線に赴き,最初の1ヵ月で1,255例もの手術を行なった.手術は後方に設置された,手術設備を備えた1両と患者を収容する5両からなる病院列車で行なわれ,迅速な手術が可能となった.それまで,戦場での腹部外傷は保存的に治療することが常識とされていたが,ゲドロワは積極的にこれを治療して良い成績をおさめ,戦傷における腹部外科の開拓者とされる[1,4].

* ゲドロワはその後,ロマノフ宮廷の侍医となり,第一次世界大戦でも軍医として活躍すると同時に,貴族の婦人や子女を看護婦として訓練した.1923年には大学医学部教授として後進の指導にもあたった.1930年,ソ連による粛清で職を追われたが,修道院の病院で外科医として仕事を続けた.文学にも関心が強く,詩集や小説を数多く出版している.早くからレスビアンであることを公表して,中性的な服装を好んだ.晩年は,かつて看護婦として教育を施しその後公私のパートナーとなったニドロ伯爵夫人(Maria Nidro)とともに余生を送った.

- 1. Ellis H. The Cambridge illustrated history of surgery. (Cambridge University Press, 2009)

- 2. Kin LM. Military medicine through the ages. SAF Medecal Corps Monograph. 1-11, MINDEF Singapore

- 3. Way CH III. War and trauma: A history of military medicine. Part 1. Missouri Med 113:260-3

- 4. Way CH III. War and trauma: A history of military medicine. Part 2. Missouri Med 113:336-40

- 5. Park MT, Mignucci-Jiménez G, Houlihan LM. et al. Management of injuries on the 16th-century battlefield: Ambroise Paré’s contributions to neurosurgery and functional recovery. Neurosurg Focus 53:1-12,,2022

- 6. Reilly RF. Medical and surgical care during the American Civil War, 1861-1865. Proc Bayl Univ Med Cent 29:138–142,2016

関連事項

日清,日露戦争における日本軍の医療

日本の帝国陸軍は,戦闘部隊である兵科(歩兵,砲兵,工兵など),後方職種である各部(衛生部,獣医部,経理部,軍楽部)から成り,医療を担当するのは衛生部の軍医と看護卒(あるいは看護兵,1937年以降は衛生兵)であった.この他,戦時には日本赤十字社から派遣される看護婦が,内地の病院や病院船で看護にあたった.軍医は,医学部学生の中から陸軍(あるいは海軍)軍医委託生を採用し,卒業後は陸軍では見習士官として,海軍では士官として,さらに教育を受けた.看護卒(衛生兵)は,入営後に兵科兵から選抜されて衛生部兵となり,教育を受けた.

図12.日露戦争における野戦病院.軍医と衛生卒が負傷者の搬送,治療に当たっている. [慶應義塾大学メディアセンター]

戦地での医療は,まず前線の包帯所で行なわれ,後方の野戦病院,さらに後方の兵站病院に搬送された.野戦病院は,原則として1師団に6個設けられ,包帯所から後送される患者や直接戦線から後退する患者を収容して治療し,必要に応じて兵站病院に送った(図12).1つの野戦病院は200名を収容し,日清戦争時の既定(戦時編制書)では,軍医6名,その他の医療職51名,非医療職(主に輜重兵)59名であったが,日露戦争では輸送部門の充実がはかられ非医療職が倍増した.

日清戦争(1894-95)における死者は,約13,000名で,戦死1500名,残りは病死であった.病死の原因は,コレラが約5,000人と最も多く,このほか赤痢,チフス,マラリアなどの伝染病に加え,脚気による死者も1,800人以上あった.この他,冬季の大陸では凍傷患者も多かった*1[1].

日露戦争(1904-05)は,日清戦争をはるかに上回る激戦で,高性能火器が使用されたため,死者は8万人とも12万人とも言われ,戦死者数が病死者を上回った*2[2].

*1 これを受けて,日露戦争を前に寒冷地対策の研究が行なわれ,1902年1月に多数の遭難者を出した八甲田山の雪中行軍演習はその一環であった.

*2 日露戦争における犠牲者の統計は資料によりかなりばらつきがあるが,例えば[3]よると日清戦争の死傷者17万,死者13,488,傷者と病者の比6.93,日露戦争では死傷者21万8千,死者88,133,病死と傷死の比2.4とされている[3].

- 1. 黒澤嘉幸. 日清戦争における野戦病院について. 日本医史学雑誌32:43-9,1986

- 2. 黒澤嘉幸. 日露戦争における野戦病院について. 日本医史学雑誌34:102-15,1988

- 3. 遠藤恵美子, 加藤文三, 上坂良子他. 近代看護の成立-日清・日露戦争の救護活動.看護教育 29:374-5,1988

第一次世界大戦(1914-18)

図13.後方に設けられた Casualty Clearing Station . [PD]

第一次世界大戦は,科学技術の進歩に伴う兵器の進歩が大きな特徴で,戦車,飛行機,潜水艦などが初めて使用されたことに加えて,銃器の高性能化が進んだ.特に機関銃が導入され,高性能火薬により高速弾丸が連続的に発射され,銃創も重症化,複雑化した.また主戦場となった北ヨーロッパは,肥沃な土壌であったが同時に細菌学的には嫌気性菌の増殖に適した環境であり,ガス壊疽,破傷風が多く,複雑骨折による死亡率が特に高かった.このような状況を背景として,受傷後速やかな治療が必須となると同時に,待期的一次縫合(delayed primary closure)の技術が確立した.これは,まず壊死組織,異物を除去,創を消毒し,閉創せずに無菌ガーゼなどをパッキングして粗く縫合した状態で経過を観察し,創感染がないことを確認してから数日後に閉創する方法で,外傷性,非外傷性を問わず汚染創の治療法としては現在でも重要な手術法である.創傷の消毒には,デーキン液(次亜塩素酸ナトリウム)*1が用いられた.

腹部外傷は,それまで保存的に治療することが原則とされていたが,死亡率は80%にも及んだ.1915年,イギリスの外科医リチャーズ(Owen Richards)は小腸銃創の2症例の小腸切除術に成功し,腹部外傷に対しても積極的な手術が行なわれるようになったが,化学療法剤がないこの時代,死亡率はなお高かった.

このような治療を行なうために,前線の後方数マイルに位置し,通常150~300人を収容できるCasualty Clearing Station (CCS, 負傷者救護所)*2が設けられ(図13),外科医,麻酔医,看護婦が治療に当たった.輸血については既に血液型の問題は解決しており,CCSで行なうことは難しかったが,後方病院では一部で行なわれた.まだ血液銀行のような貯血システムはなく,供血者は軽傷者から選ばれた.

図15.塹壕で戦う連合軍兵士. [Imperial War Museum]

第一次世界大戦のもうひとつの特徴は塹壕戦である.高性能の機関銃のため,遠距離からでも高精度に命中弾を浴びるようになり,兵士を銃火から守るために前線に数十kmにもおよぶ長い塹壕が設けられ(図14),両軍が長期間にわたって対峙した.長期にわたって多数の兵士が起居する塹壕内の衛生状態は劣悪で,伝染病の温床となっただけでなく,塹壕熱,塹壕足,塹壕口内炎が兵士を悩ませた*3.

塹壕戦に特徴的な外傷として,塹壕から頭を出したところを銃撃される頭部外傷,顔面外傷が増加した.鉄製ヘルメットが本格的に導入されたのも第一次世界大戦である.頭部外傷の治療に大きく貢献したのは,アメリカの脳外科医クッシング(Harvey Cushing, 1869-1939)であった.クッシングは,1915年,1917年の2回にわたって戦地で負傷者の治療にあたり,吸引デブリードマン(suction debridement)による徹底的な異物除去の重要性を説き,X線も積極的に利用した.

図16.顔面外傷の19歳男性.西部戦線Passchendaeleの戦いで受傷.ギリーズによる顔面形成手術を受け,79歳の天寿を全うした.(左)術前,(右)術後.[5]

顔面外傷も多かったが,急性期の治療が行なわれるのみで,救命されても顔面欠損は放置されていた.イギリスの耳鼻科医ギリーズ (Harold Delf Gillies, 1882-1960)は,戦地でのこの悲惨な状況を憂い,当時,顔面腫瘍術後の皮膚移植術を試みていたフランスの口腔外科医モレスタン(Hippolyte Morestin, 1869-1919)の下に学んで,帰国後に陸軍病院に顔面外科専門の病棟を設けた.1917年に,初の皮弁による顔面修復手術に成功して以来,現在知られている様々な形成外科手技のほとんどを創始し,形成外科の父と呼ばれる(図16).オランダの外科医エセー(Johannes Fredericus Esser, 1877-1946)は,顔面を植皮片で再建するにあたって,歯科の印象材用樹脂「ステント」 を利用する方法を創出した.

第一次世界大戦の戦死者は1,600万人以上,その2/3は戦傷死,残りの多くは戦病死であったが,それ以前の戦争では戦病死が上回っていたことと対照的である.しかし1918年にアメリカに始まり全世界に広まったスペイン風邪(インフルエンザ)による死者数は,最も少ない見積でも2,000~4,000万人,一説には1億人とも言われ,第一次世界大戦の犠牲者をはるかに上回った[1-3].

*1 デーキン液.次亜塩素酸ナトリウムは,1820年にフランスの化学者ラバラク(Antoine Labarraque)により漂白剤として発明された.当初から消毒効果があることが知られ,病院,屠殺場などで広く利用されたが,強アルカリ性のため人体に直接使うことはできなかった.20世紀になり,イギリスの化学者デーキン(Henry Drysdal Dakin, 1880-1952)は,フランスの医師カレル(Alexis Carrel)とともに無菌処置に有効な薬品を求めて200以上の化学物質を試験してこの稀釈液が有用であることを再発見し,デーキン液(Dakin's solution)としてこの第一次世界大戦中から創傷治療に広く利用された.抗生物質の登場により使用頻度は減ったが,現在でも廉価,簡便な創傷消毒薬として利用されている.

*2 最前線の regimental aid posts (連隊救護所)で緊急治療とトリアージを行ない,数マイル後方のCCSに搬送し,さらに高度な治療は通常の病院と同レベルの設備を備えた都市のfield hospitalに後送するシステムが確立された

*3 塹壕という特殊な環境下に長期間置かれた兵士に,様々な病態が報告された.現在も「塹壕」の名が残る病名には下記の3つがある.この他にも当時は「塹壕肺」(精神的ストレスによる過呼吸症侯群),「塹壕腎炎」(寒冷,非衛生に起因する腎炎)などの呼称があった.

塹壕熱(trench fever): コロモジラミが媒介するBartonella quintana感染症.高熱,眼筋痛,下肢筋痛.数日間の経過で寛解するがしばしば再発する.第一次世界大戦中のイギリス軍兵士で初めて報告されたが,一部の地域では風土病として知られ,また最近アメリカのホームレス集団に発生している.

塹壕足(trench foot): 寒冷,湿潤,不潔な環境で,長期間軍靴を履いた足に発生する.初期は知覚異常(過敏,低下,疼痛)が認められ,冷たく青白く浮腫状に膨張し,進行すると放置すると水疱,潰瘍を伴い易感染性となる.末梢循環不全が原因と考えられる.ナポレオン戦争でラリーがフランス軍兵士において初めて報告したが,第一次世界大戦の塹壕戦で多発したことから命名された.non freezing cold injury(非凍結性寒冷障害),immersion foot syndrome (水浸足症侯群)とも言われる.ベトナム戦争では jungle rot と呼ばれた.

塹壕口内炎(trench mouth):主に嫌気性菌,嫌気性スピロヘータによる急性壊死性歯肉炎(necrotizing gingivitis).歯肉の激痛,歯肉出血,潰瘍形成が認められる.口腔内不衛生,低栄養,精神的ストレスが背景とされ,現在でもAIDSなどの免疫不全,貧困層などで認められることがある.いわゆる水癌(noma)は,口腔全体,顔面に壊死がおよぶ重症型と捉えられる.

第二次世界大戦

図17.テントの中で輸血を受ける兵士.[Imperal War Museum]

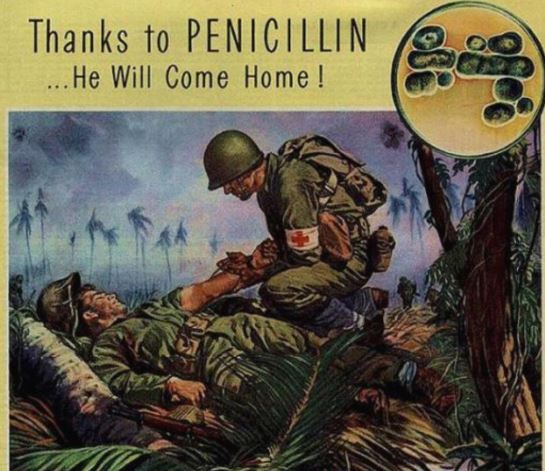

図18.戦場でペニシリンの注射を受ける兵士.ペニシリン大量生産の効用を謳う製薬会社のパンフレット(1944).[National WWII Museum]

第二次世界大戦では,第一次世界大戦の経験によりから得られた戦傷治療の基本,すなわち速やかな後方への搬送,適切なトリアージ,待期的一次縫合による迅速な治療が引き継がれた.第一次世界大戦と大きく異なる点は,輸血と抗生物質が活躍したことである.この時期,輸血の技術は既に確立していたが,1940年9月にドイツ軍によるロンドン大空襲が激化すると,民間人にも負傷者が急増して血液が不足し,血液銀行を求める世論が高まった.これを受けて英国各地に血液銀行が設けられ,民間人からの献血を募って製造された保存血が戦地にも空輸された.米国内でも多くの保存血製造サービスが組織され,戦地に運ばれた保存血により100万回もの輸血が行なわれた(図17).1930年代後半にサルファ剤が登場し,1943年にはアメリカでペニシリンの大量生産が開始され,感染創の治療は格段に進歩した(図18).

第一次世界大戦に比較してより強力な兵器が大量に投入されたが,死傷率は低かった.これは主に感染症による死者が,第一次世界大戦では16.5人/千人であったのに対し,第二次世界大戦では1人以下に激減したことが大きい.それでも,第二次世界大戦の死者数は,軍人2,000~2,500万人,民間人4,000~5,000万人とされる.世界人口の2.5%が失われた.

第二次世界大戦では,特に現在では心的外傷後ストレス障害(post-traumatic stress disorder, PTSD)とされている精神医学的な問題が認識されたことも重要である.激しい戦闘に加わった兵士の中に,精神的機能不全に陥ることは古くから知られ,南北戦争では ”nostalgia"と呼ばれ,第一次世界大戦では塹壕内での砲弾の炸裂が原因とされ "shell shock" と呼ばれた.必ずしも砲弾原因が多岐にわたることから war neurosis (戦争神経症)ともいわれ,初期には「臆病者」として処刑や処分の対象とされることもあった.第二次世界大戦では,これが精神疾患であることが医学的に認識され,combat fatigue などと呼ばれた.現在使われているPTSDの名称は,1980年代にベトナム戦争からの帰還兵に見られる精神症状に対して命名され,戦争だけではなく様々な事故,災害でも同様の機序が作用することが明らかとなった[1-3].

第二次世界大戦以後

20世紀後半,朝鮮戦争,ベトナム戦争,湾岸戦争では,患者搬送に航空機が利用できるようになり,前線から遠距離に位置するより一層設備の整った病院で治療することが可能となり,救命率は大きく向上した.19世紀以前の戦死者の多くは伝染病,感染症による病死であったが,化学療法の進歩と公衆衛生学的な感染予防法の徹底により,戦病死は大幅に減少した.戦死者と病死者の比は,南北戦争では1:2,第一次世界大戦では1:1,第二次世界大戦では2:1となり,ベトナム戦争では5:1とされる.

図19.朝鮮戦争時のMASH(米軍機動陸軍外科病院).[PD]

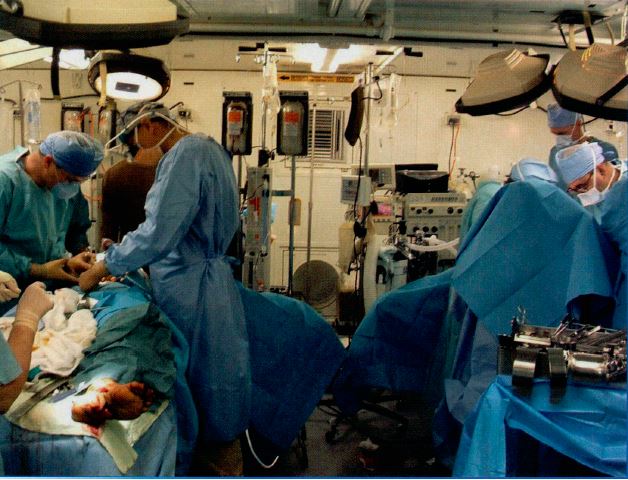

図20.イラク戦争におけるMASHの手術室.一般病院に劣らない設備が整えられている[4]

朝鮮戦争では,米国陸軍の MASH (Mobile Army Surgical Hospital, 機動陸軍外科病院)が活躍した (図19)[4].これは,第二次世界大戦では戦場ごとに個別に設置された野戦病院を組織的に集約したもので,後方に高度な医療資源を設けて,迅速な治療を行なうことを目的として設置された.MASHの医療チームは装甲車両,トラック,航空機とともに移動して24時間で病院設備を設置することができた.前線での負傷者は,部隊所属のBattalion Station (大隊救護所)で必要最低限の治療を受け,MASHに搬送されたが,特に朝鮮半島の戦場は山岳地帯であったため,航空機による患者の後送は重要で,航空医療後送システム(aeromedical evacuation system)がここで確立した.機体はベルH-13ヘリコプターが活躍した.また,トリアージシステムが本格的に完成したのもこの時代で,まずBattalion Stationにおけるトリアージで,前線に戻れるか,MASHに搬送するかが決定し,さらにMASHにおける再トリアージで治療の優先順位が決められた.MASHは充実した手術設備を備えており,ひとたびMASHに到達した負傷者の生存率は97%以上であった.

MASHは,その後ベトナム戦争,湾岸戦争でも活躍したが(図20),2006年により大規模な CSH(Combat Support Hospital, 戦闘支援病院)として生まれ変わった.CSHは,航空機やトラックで前線に輸送され,テント式の病院を組立てる.無菌手術室,集中治療設備,X線CTなども備えている.

- 1. Ellis H. The Cambridge illustrated history of surgery. (Cambridge University Press, 2009)

- 2. Kin LM. Military medicine through the ages. SAF Medecal Corps Monograph. 1-11, MINDEF Singapore

- 3. Way CH III. War and trauma: A history of military medicine. Part 2. Missouri Med 113:336-40

- 4. King B, Jatoi I. The Mobile Army Surgical Hospital (MASH): A military and surgical legacy. J Nat Med Assoc 97:648-56,2005

- 5. Gillies H. Plastic Surgery of the Face (1920)

関連事項

化学兵器

《古代・中世》

最古の化学兵器は硫黄である.硫黄は可燃性固体で,発火点は232℃と比較的低いため容易に着火する.この時発生する亜硫酸ガス(二酸化硫黄, SO2)は,高い水溶性をもつため強い粘膜刺激作用があり,速やかに血中に移行する.気道粘膜を刺激して喉や気道の灼熱感,咳嗽,結膜の刺激による眼痛,流涙を来たす.さらに浮腫による気道閉塞,肺水腫を来たして死に到る.

図21.「ギリシアの火」を使って敵船を攻撃するビザンツ軍.[PD]

硫黄の可燃性とその毒性は古代から知られており聖書にも登場するが*,最も古いところでは紀元前429年,ギリシアのアテネとスパルタが戦ったペロポネソス戦争で,スパルタがプラタイア(Plataia)の町を攻撃するときに硫黄と松脂に火を付けて城壁を燃やしたところ,風下に流れた毒ガスのために城壁内の敵が逃げ出したというエピソードがある.これはおそらく偶然であったとおもわれるが,例えば256年,ササン朝ペルシアがローマのドゥラ・エウロポスを攻撃した際に,ペルシア軍は地下トンネルで硫黄と松脂を意図的に燃やしてローマ軍を打ち破った.この硫黄と松脂の組合わせは「ギリシアの火」 (Greek fire)と言われ,実際の成分は戦略秘密であったが硝石や石灰石なども配合されたらしい.10~12世紀,ビザンツ帝国はアラブ,スラブ,ノルマンとの戦いでこの「ギリシアの火」を使用した(図21)[1].

その後中世の戦争では化学物質使用の例はほとんど知られていない.亜硫酸ガスの毒性があらためて認識されたのは19世紀初期,産業革命期のイギリスの工場で中毒が発生した.イギリス軍は,ナポレオン戦争,クリミア戦争,アメリカの南北戦争でもで亜硫酸ガスの兵器としての利用が検討したが,結局実現しなかった.しかし化学工業の発展を背景として化学物質の兵器としての使用が懸念され,1899年に第1次ハーグ条約,1904年に第2次ハーグ条約が締結され,有毒ガスの兵器としての使用は禁止されたが,様々な口実のもとに化学兵器の開発は進められた.

* 硫黄を意味するラテン語の sulphur は「燃える石」を意味し,聖書に登場するソドムとゴモラの町を焼き尽くした "fire and brimstone" (brimstone は sulphurの別名)は,「業火」 を意味する成句として使われる[1].

《第一次世界大戦》

図22.ガスマスクを着用して機関銃を操作するイギリス軍兵士.[Encyclopedia Britanica]

初めて本格的に化学兵器が使用されたのは第一次世界大戦で,1915年4月にドイツ軍がベルギー北部のイーペル(Ypres)で塩素ガスを使用した*1.6千本の塩素ガスボンベが使われ,160トンの水素ガスが風下のフランス軍陣地を襲い,死者1,000人以上,負傷者4,000人以上とされる.塩素ガスは,生体の水と反応すると塩酸と次亜塩素酸を生成するが(Cl2+H2O→HCl+HOCl),いずれも粘膜刺激性が強く,高濃度では気道浮腫,肺水腫を来たして死亡する.この後も何回か使われたが,塩素ガスは独特の臭気と色(黄緑)のため容易に検出され,またすぐにマスクが開発されたため数ヶ月で兵器としては使われなくなった.ドイツ軍はさらに新しい化学物質を開発し,同年12月にはホスゲン(phosgene, carbonyl dichloride)を使用した.ホスゲンも水と反応して塩酸を生成し(COCl2+H20→HCl+CO2),塩素ガスよりもさらに強い粘膜障害を来たして肺水腫で死亡する.塩素,ホスゲンは肺障害性毒物(lung-damaging agents)に分類される.

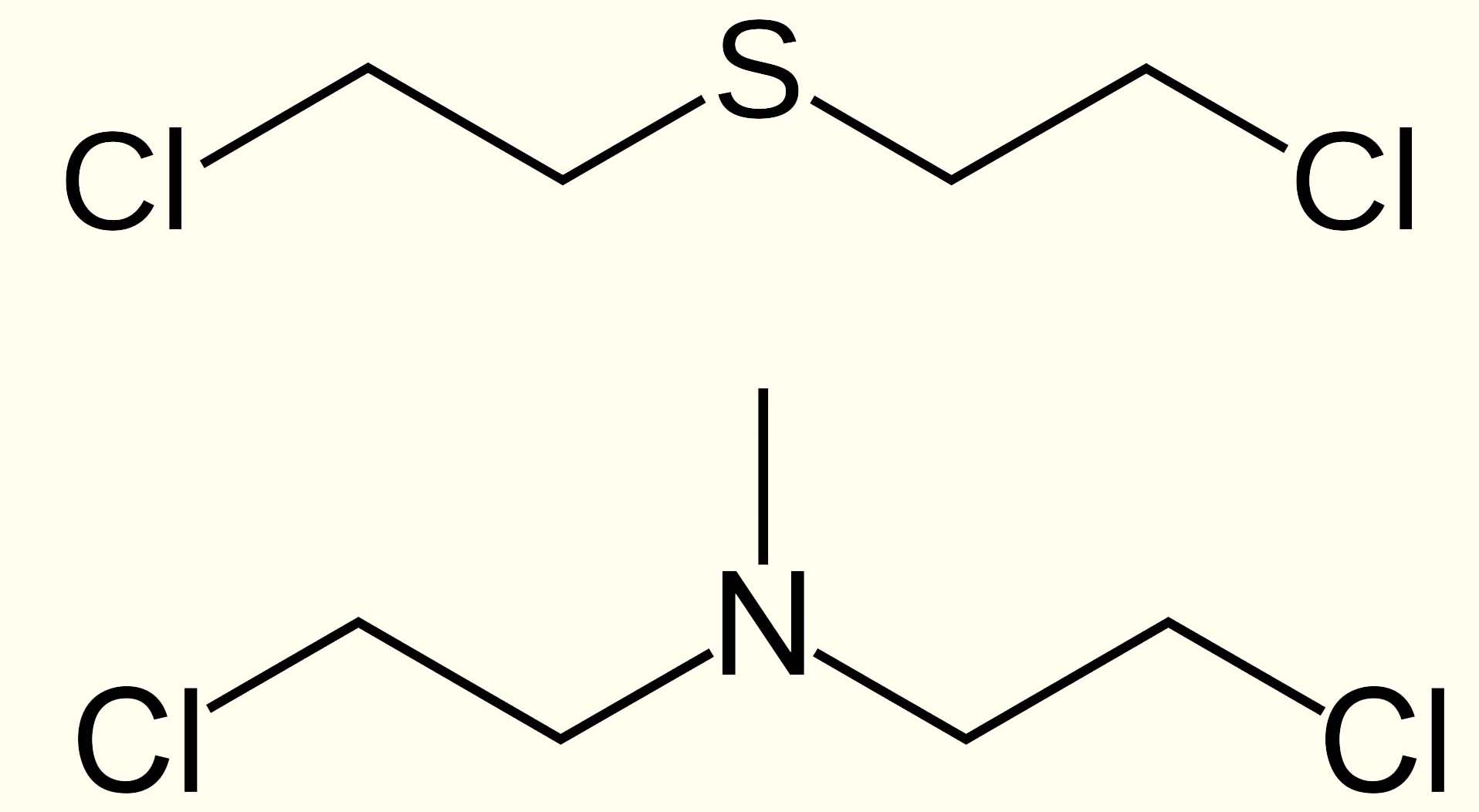

図23.(上)マスタードガス,(下)ナイトロジェンマスタード.第二次世界大戦後に抗癌剤として使われた

さらに1917年7月,ドイツ軍はさらに新しい化学物質,マスタードガス(mustard gas)を開発した.これは化学的には硫化ジクロロエチル(di-2-chloroethyl sulfide)(図23)で,初のびらん性毒物(vesicant agents)であった*2.肺や目の粘膜のみならず皮膚からも吸収されるため,ガスマスクでは防護できない.曝露した場合は速やかに水で皮膚を洗い流す必要があるが,遅効性で数時間以上経ってから症状が現われるため気づかず,治療の遅れも重症化の一因であった.皮膚には,強い痛みを伴う水疱,潰瘍を生じて激痛を来たす.これもイーペルで初めて使用されたため,イペリット(Yperite)と呼ばれ,またその黄色調からマスタードガスと通称された.ドイツ軍はこれを充塡した砲弾で敵陣地を攻撃した.マスタードガスが投入されたのは戦争末期であるが,防御が困難であったため,すべての化学兵器の中で最も多くの犠牲者を生んだ.

このほか,シアン化水素(青酸,HCN)も化学兵器として試みられた.シアン化水素のCN基は金属イオンと強く結合するため,電子伝達系のチトクロームオキシダーゼ(cytochrome oxidase)のFe3+に結合して細胞内呼吸鎖を障害するためATP産生が停止して,速やかに死に到る.もともとは殺虫剤として研究され,実際にフランス軍は大量生産したが,比重が空気より軽いために砲弾で敵陣に打ち込んでもかなり充分な濃度が得られず,兵器としての有用性には乏しかった*3.これらの化学兵器は,ドイツのみならず連合国も使用し,両軍あわせて全死者数の30%が化学兵器の犠牲者とされる[2,3].

図24.化学兵器の父とされるハーバー(Fritz Haber, 1868-1934).[PD]

*1 ドイツの化学兵器の開発を主導したのは,カールスルーエ大学の化学者ハーバー(Fritz Haber, 1868-1934)である.1915年のイーペルにおける初の塩素ガス攻撃を指揮し,その後もホスゲン,イペリット,シアン化水素の製造,敵陣への投射法の開発などに携り,化学兵器の父とされる.これに先立つ戦前の1906年,ボッシュ(Carl Bosch)と共に開発したハーバー・ボッシュ法は,高圧下で触媒を用いることにより空気中の窒素からアンモニアを合成する方法で,肥料や火薬の製造に欠くことのできない重要な工業的窒素固定法として,現在でも窒素化合物合成の基本となっている.終戦後の1918年,アンモニア合成法開発の業績に対してノーベル化学賞を受賞したが,戦時中の化学兵器開発の履歴に対する批判もあった.その後も化学者として活躍したが,ユダヤ人であったためナチス政権下では冷遇され,イギリスにわたってケンブリッジ大学で過酸化水素の研究などを行なった.イギリス委任統治領パレスチナ(現イスラエル)に向かう途中客死した.なおハーバー・ボッシュ法のボッシュは,当時BASF社の研究者であったがその後社長となり,1925年にバイエル社とともにI・G・ファルベン社を設立,1931年に高圧化学の研究に対してノーベル化学賞を受賞した.

*2 マスタードガスは硫黄を含むため独特の臭気があったため,第一次世界大戦後に硫黄を窒素に変えたナイトロジェンマスタード(nitrogen mustard) (図23)が発明された.その後これらの物質はX線と同様に細胞突然変異を来たすことがが明らかとなり,第二次世界大戦後,アメリカでリンパ腫,末期癌などの治療が試みられ一定の効果が確認された.これは初のアルキル化抗癌剤であった.その後,ナイトロジェンマスタード誘導体としてシクロホスファミド(cyclophoshamide), クロラムブシル(chrorambucil), メルファラン(melphalan)など,現在も使われている一連の抗癌剤が開発された.

*3 第一次世界大戦後,青酸化合物を吸着剤に結合させて使いやすくしたツィクロンB(Zyklon B)が商品化され,発疹チフスを媒介するシラミ駆除や穀物の燻蒸に利用された.第二次世界大戦中,ドイツ軍によるユダヤ人強制収容所のガス室で使用されたとされるが,単に当時収容所内で猛威をふるっていた発疹チフス対策用であったとする異論がある.

《第二次世界大戦以後》

ドイツは第一次世界大戦に敗戦したが,その後もその化学工業力は衰えることなく医薬品分野の研究は世界をリードしていた.1934年,バイエル(Otto Bayer)率いるI. G. ファルベン社は,農業生産性向上を目的として農薬(農業用殺虫剤)の開発を開始した.研究を担当した化学者のシュラーダー(Gerhard Schrader)は有機リン化合物の有効性を発見し,2,000種類以上の化合物を合成して薬効を研究したが,中にはヒトに対する毒性が強いものがあった.有機リン化合物はコリンエステラーゼ阻害作用により神経毒性を発揮する神経障害性毒物(nerve agents)で,無色,無臭で極めて微量でも生物学的効果を発揮する.副交感神経症状である縮瞳,流涎,嘔吐,発汗,失禁,徐脈,血圧低下など多彩な症状を来たし,気道内過剰分泌,気管支攣縮による呼吸不全が直接死因となる.

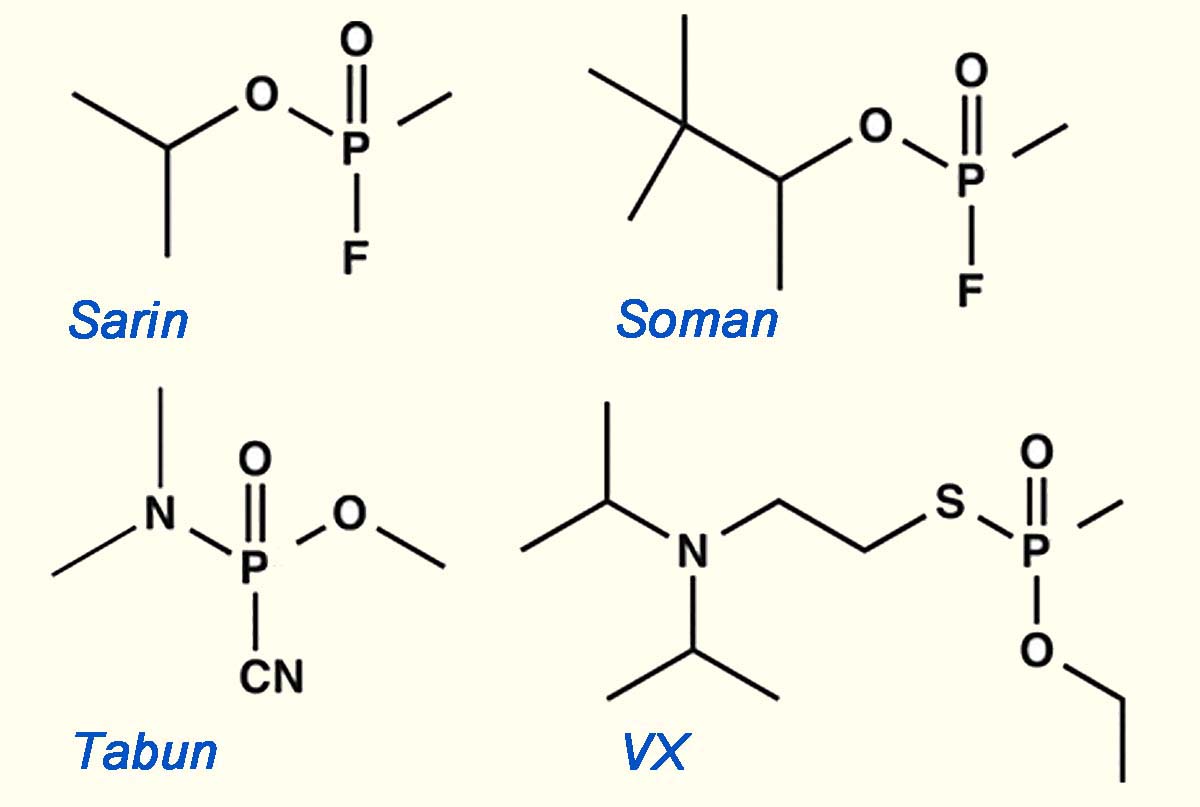

図25.第二次世界大戦前後に開発された神経障害性物質.実戦には使われなかった.

この知見はドイツ軍の知る所となり化学兵器としての研究が進められた.中でも兵器として注目されたのはタブン(tabun, 1936年),サリン(sarin, 1937年),ソマン(soman,開発は戦後)であった(図25).有機リン化合物の研究は英米でも行なわれていた.これらの物質は大戦中に使用されることはなかったが*,戦後アメリカ,ソ連は数千トンのサリンを備蓄した.1952年にイギリスで開発されたVXガスはさらに強力で,1961年からアメリカで大量生産された.イギリスは1956年,アメリカは1967年に化学兵器の大量備蓄を廃棄したが,その後も小規模なテロ活動でこれらの物質が使用されている.1994~5年,オウム真理教事件でもサリン,VXガスが使用されたことは記憶に新しい[3].

* 日本軍は,第二次世界大戦中に各種毒ガス,主にマスタードガスを製造し,中国大陸で使用した.

- 1. Turner MD, Sapp J. Fire and brimstone: SO2 as a chemical weapon in history. Milit Med 0:1-3,2023

- 2. Fitzgerald GJ. Chemical warfare and medical response during World War I. Am J Pub Health 98:611-25,2008

- 3. Szinicz L. History of chemical and biological warfare agents. Toxicol 314:167-81,2005

生物兵器

生物兵器は,微生物やその産生する毒素を利用するものである.19世紀に微生物が発見されるずっと以前,古代からヒトや動物の死体から病気が伝染することは経験的に知られており,これを利用した戦術が数多く記録されている.最も古いところでは,前14世紀にヒッタイトが,(おそらく野兎病で)病死したヒツジの死体を敵陣に投射したという記録がある.前1世紀のアレクサンダー大王も疫病で死亡した患者の屍体を投石機で敵陣に投げ込んだ.14世紀,ヨーロッパに侵入したモンゴル軍は,ペスト患者の屍体を持ち込んだ.17世紀になると,アメリカ大陸に移住したイギリスの植民者が,天然痘患者の寝具を先住民に提供した例もある.南北戦争では,南軍が黄熱や天然痘患者の衣類を北軍に売ったという.ただし,これらの戦術が実際にどの程度奏功したかは不明である[1,2].

図26.満州ハルビン近郊,関東防疫給水部(731部隊)の施設全景.

実際に微生物を利用した生物兵器の研究が始まったのは,20世紀以降である.第一次世界大戦では,両陣営ともに細菌兵器の研究を行なった記録があるが,実戦に用いられることはなかった.生物兵器を最も本格的に研究し,かつ実戦に投入したのは第二次世界大戦期の日本であった.1932年,日本陸軍に防疫研究室が創設され,1933年に中国ハルビン近郊で関東防疫斑が活動を開始した.率いるのは石井四郎軍医少佐(終戦時中将)で,1940年には関東軍防疫給水部(731部隊)となった(図26).この組織の目的は,防疫ならびに細菌兵器の開発にあった.ペスト菌,炭疽菌,天然痘ウイルスなど少なくとも25種類の微生物を研究し,化学兵器や凍傷などの生理学的研究も行なわれ,中国人,ロシア人捕虜を使った生体実験が行なわれた.1939年8月のノモンハン事件(日本/満州とソ連の国境紛争)では河川にチフス菌を投入,1940~42年には少なくとも3回にわたって中国各地で上空からペスト菌あるいは保菌蚤を撒布する作戦を実行し,中国側に被害をもたらした[3,4].

終戦に伴い,731部隊の指導者たちは極東国際軍事裁判で人道的容疑を問われたが,実験データの提供と引き換えに免責された.アメリカはこのデータをもとに研究を進め,ソ連もこれを間接的に入手して大量の炭疽菌,天然痘ウイルスを備蓄したと言われているが,その後現在に至るまで生物兵器が実戦に使用された確実な証拠はない.細菌兵器は,攻撃時だけでなく,仮に勝利したとしても占領後も敵地が汚染されるため,自軍を完全に防御することが難しく,使い難い兵器である.

しかし小規模なテロ行為では少数ながら例があり,1984年に米国オレゴン州の宗教団体が,いくつかのレストランのサラダバーをサルモネラ菌で汚染させ,751人が感染した.1995年,日本のオウム真理教事件では,教団員がボツリヌス菌,炭疽菌を都内に撒布したが被害はなかった.2001年,上院議員,マスメディアに炭疽菌入りの封書が送付され,22人が発症,5人が死亡した.犯人はいまだ不明である.

- 1. Szinicz L. History of chemical and biological warfare agents. Toxicol 314:167-81,2005

- 2. Barras V, Greub G. History of biological warfare and bioterrorism. Clin Microbiol Infect. 20:197-502,2014

- 3. Johnson K. A scientific method to the madness of unit 731’s human experimentation and biological warfare program. J Hist Med Allied Sci 77:24-47,2021

- 4. Cunliffe WH. Select documents on japanese war crimes and japanese biological warfare, 1934-2006 United States National Archives and Record Administation.